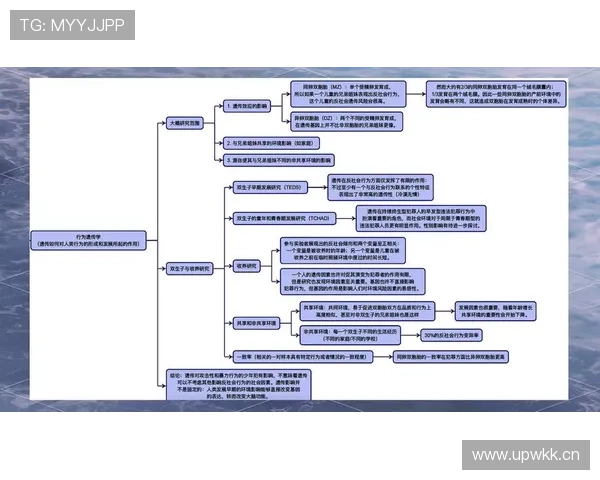

企业家作为市场经济的重要推动者,其行为不仅影响企业命运,更关乎经济结构的健康运行。然而,随着经济体制的转型与社会结构的复杂化,企业家犯罪现象呈现出多样化与隐蔽化的趋势。本文以“企业家犯罪现象的社会根源与法律应对机制探讨”为核心,系统分析企业家犯罪的社会心理、制度环境、经济压力及法律治理等方面的深层原因,并在此基础上提出完善法治体系与优化社会环境的应对思路。全文共分为四个部分:首先从社会转型与价值观变迁角度揭示企业家犯罪的思想根源;其次探讨制度缺陷与监管失衡对企业家犯罪的诱发作用;再次分析经济压力与市场竞争导致的越轨行为逻辑;最后,提出针对性的法律治理与预防机制。文章旨在通过对企业家犯罪现象的社会学与法学双重分析,为我国构建更加公平、透明、有效的市场法治环境提供理论支撑与现实启示。

1、社会转型与价值观错位的根源

改革开放以来,我国经济社会结构发生深刻变化,传统的计划体制让位于市场竞争机制,社会价值体系随之多元化。企业家群体在追求经济利益的同时,也面临着社会伦理与功利主义的激烈碰撞。部分企业家在财富迅速积累的过程中,逐渐形成“成功至上”“利益优先”的功利性思维,导致法律与道德底线被逐步侵蚀。

社会转型期的不平衡发展进一步加剧了这种心理失衡。一方面,社会舆论对成功者的高度追捧强化了金钱崇拜,另一方面,公平与正义感的缺失使部分企业家产生“唯有钻营才能生存”的错觉。这种“灰色生存逻辑”成为企业家违法犯罪的重要心理基础。

此外,企业家个人成长经历与社会期望之间的张力也不可忽视。许多企业家由草根阶层起家,缺乏系统的法律教育和伦理训练,他们在面对巨大利益诱惑时往往以经验代替规则,以关系代替制度。这种社会心理与文化错位构成了企业家犯罪的思想土壤。

2、制度缺陷与监管失衡的诱因

企业家犯罪的高发,与我国市场经济制度建设的不完善密切相关。部分法律法规滞后于经济发展,监管体系存在空白与模糊地带,使得企业经营活动的边界不够清晰。特别是在民营经济领域,政策的多变性与执行的不确定性,使企业家更容易在灰色地带寻求“生存策略”。

监管机构之间的职责交叉与信息壁垒,导致权责不明、监管真空的现象普遍存在。这种制度性缺陷让部分企业家利用监管漏洞,从事商业贿赂、财务造假、逃税骗贷等违法行为,而难以及时被发现或惩处,从而助长了侥幸心理与违法冲动。

同时,政商关系的不清与行政干预的过度也成为重要诱因。在部分地方,行政资源仍是企业发展的关键,企业家为了获得政策支持或市场准入,往往通过不正当手段“寻租”。这种体制性失衡不仅破坏市场公平竞争,也使企业家陷入权力与资本交织的风险泥潭。

3、经济压力与竞争环境的推动

在市场经济高速发展的背景下,企业家面临激烈的行业竞争与经营风险。利润空间压缩、融资困难、政策变化等多重压力,使一些企业家为了维持企业生存或扩大市场份额,不惜采取违法手段。商业贿赂、虚假宣传、偷逃税款等行为,往往被包装成“商业手段”,在实际操作中模糊了合法与非法的界限。

外部环境的不确定性加剧了企业家的焦虑感。市场竞争的残酷性与资源分配的不均衡,使企业家普遍存在“短期主义”倾向,追求快速回报而忽视法律风险。尤其在资本运作、金融投资等高风险领域,违规成本过低、收益过高的现实,成为推动犯罪的重要动因。

此外,企业家个体的心理压力也值得关注。社会对“成功企业家”的期待,使其在商业失败或经济下行时,容易出现道德滑坡与风险冒进行为。部分企业家在面对破产边缘时,为挽回声誉或自保,走向犯罪的道路,这反映出经济体制与社会评价机制的不完善。

4、法律应对与治理体系的完善

针对企业家犯罪的复杂性与隐蔽性,必须从法治体系建设入手,完善刑事立法与司法实践的衔接。首先,应在立法层面细化企业犯罪类型,明确企业家个人与企业法人责任的界限,防止刑罚适用不当。同时,应加大对经济犯罪的惩戒力度,提高违法成本,以形成有效威慑。

其次,应强化行政监管与司法协同,构建多部门信息共享的综合监管体系。通过大数据监管、信用惩戒等机制,实现对企业行为的动态监测与风险预警,从源头上预防违法行为的发生。监管部门应注重事前防范与事后惩治的平衡,推动监管从“运动式整治”转向“常态化治理”。

最后,应注重法律教育与企业文化建设的结合。政府与社会应共同推动企业家法治素养提升工程,通过案例教育、合规培训、行业自律等手段,强化企业家的法治意识与社会责任感。构建“以合法经营为荣、以违法取利为耻”的社会氛围,是实现长效治理的关键路径。

总结:

综上所述,企业家犯罪现象的出现并非单一因素所致,HAHA体育十年运营最简单处理而是社会转型、制度缺陷、经济压力与法律治理不足等多重因素交织的结果。它既反映出市场经济快速发展阶段的阵痛,也暴露出法治建设与道德培育的滞后。深入剖析其社会根源,有助于我们在制度层面与心理层面上共同防治这一现象。

未来的治理路径,应在强化法治约束的同时,重塑企业家的价值认同与社会责任。通过制度完善、监管创新、文化引导和法治教育的多维协同,构建一个公平、透明、诚信的市场环境,使企业家在追求经济效益的同时,更加自觉地遵守法律底线与伦理规范,推动经济社会的可持续健康发展。